Shinanjo Dental Clinic Blog

2016年11月 4日 金曜日

子供のうちに身につけたい!食事マナーと口の機能の関係?

こんにちは 新安城歯科 坂本です。

11月になりました。

冬が近づき、紅葉が始まると今年もあと少しだなぁと早くも年末気分です。

2カ月はあっという間に過ぎてしまうので、やり残した事を計画的に進められたらと、毎年考えています。実行出来ているかは別として...。

少し先ですが、クリスマス・忘年会・新年会・親戚の集まりなど、皆で食事をする機会が増える時期ではないでしょうか。

お子さんも一緒にお呼ばれしたり、家族で外食に出掛けたりするかと思います。

そんな時に気になるのが食事のマナー。

日々の癖が出やすい食事。今日だけお行儀良くね、なんて事なかなか出来ません。

今回のブログでは、食事のマナーとお口の機能の関係をお話をします。

食事のマナーを見直すときれいなお顔に育ちます!

私たちは毎日食事をしています。ついつい忘れがちな食事のマナー。

食事の時にしている癖がお口の機能に関係していたりお顔を育てていくことに、とても関係があるのです!

こんなマナー違反をしていませんか?

・頬杖をついての食事

見た目が悪く食べ物をこぼしやすくなります。

~お口や顔への影響~

手の力により、顔が歪む・歯並びが悪くなる。

・足を組む・足が床につかない食べ方

お行儀が悪く見えます。

~お口や顔への影響~

足が床にしっかりつかないと、咬合力が弱まります。

足の裏がしっかりついていると咬合力が15%もUP!

・食べ物が口にあるのにしゃべる

・くちゃくちゃ音をたてながら食べる

マナー違反です!

一緒に食べている人を不快な気持ちにさせてしまいます。

~お口や顔への影響~

くちゃくちゃ食べをする人は、お口の閉じる力がないのかも知れません。

・一度に沢山の物を頬張ったり飲み物で流し込む食べ方

のどに詰まったりすると危険です。また流し込み食べは食中毒のリスクも高めます。

~お口や顔への影響~

咀嚼回数が少なくなり顎が育ちません。

・テレビを見ながら、本を読みながら、ゲーム・メールしながら食べる

食べることに集中出来ません。

~お口やお顔への影響~

しっかり噛まない、咀嚼回数が少なくなり顎が育たない。

テレビ・本・携帯など同じ方向ばかり見て食べるので顔の歪みや体の歪みが生じる。

お子さんだけでなく、大人も無意識のうちにやってしまっている事はないでしょうか?

子供はとってもよく大人の行動をみています。

こうしなさい!という前に自分は出来ているのか、というところから始めていきたいと思っています。

次回ブログも引き続きマナーについてお話をします。

それではまた。 新安城歯科 坂本でした。

11月になりました。

冬が近づき、紅葉が始まると今年もあと少しだなぁと早くも年末気分です。

2カ月はあっという間に過ぎてしまうので、やり残した事を計画的に進められたらと、毎年考えています。実行出来ているかは別として...。

少し先ですが、クリスマス・忘年会・新年会・親戚の集まりなど、皆で食事をする機会が増える時期ではないでしょうか。

お子さんも一緒にお呼ばれしたり、家族で外食に出掛けたりするかと思います。

そんな時に気になるのが食事のマナー。

日々の癖が出やすい食事。今日だけお行儀良くね、なんて事なかなか出来ません。

今回のブログでは、食事のマナーとお口の機能の関係をお話をします。

食事のマナーを見直すときれいなお顔に育ちます!

私たちは毎日食事をしています。ついつい忘れがちな食事のマナー。

食事の時にしている癖がお口の機能に関係していたりお顔を育てていくことに、とても関係があるのです!

こんなマナー違反をしていませんか?

・頬杖をついての食事

見た目が悪く食べ物をこぼしやすくなります。

~お口や顔への影響~

手の力により、顔が歪む・歯並びが悪くなる。

・足を組む・足が床につかない食べ方

お行儀が悪く見えます。

~お口や顔への影響~

足が床にしっかりつかないと、咬合力が弱まります。

足の裏がしっかりついていると咬合力が15%もUP!

・食べ物が口にあるのにしゃべる

・くちゃくちゃ音をたてながら食べる

マナー違反です!

一緒に食べている人を不快な気持ちにさせてしまいます。

~お口や顔への影響~

くちゃくちゃ食べをする人は、お口の閉じる力がないのかも知れません。

・一度に沢山の物を頬張ったり飲み物で流し込む食べ方

のどに詰まったりすると危険です。また流し込み食べは食中毒のリスクも高めます。

~お口や顔への影響~

咀嚼回数が少なくなり顎が育ちません。

・テレビを見ながら、本を読みながら、ゲーム・メールしながら食べる

食べることに集中出来ません。

~お口やお顔への影響~

しっかり噛まない、咀嚼回数が少なくなり顎が育たない。

テレビ・本・携帯など同じ方向ばかり見て食べるので顔の歪みや体の歪みが生じる。

お子さんだけでなく、大人も無意識のうちにやってしまっている事はないでしょうか?

子供はとってもよく大人の行動をみています。

こうしなさい!という前に自分は出来ているのか、というところから始めていきたいと思っています。

次回ブログも引き続きマナーについてお話をします。

それではまた。 新安城歯科 坂本でした。

2016年10月24日 月曜日

噛む食事とは。調理の一工夫はどうするの?

こんにちは 新安城歯科 坂本です。

急に寒さが増してきましたね。朝起きる時間が少しずつ遅くなってしまいます。

二度寝をせずにぱっと起きた方が、気持ちよく活動的に一日をスタート出来る...と解ってはいるのに...布団の心地よさと毎朝格闘中です。

さて、先日お話しました噛むことについて。

「おかあさんはやすめ」

やわらかいメニューの代表格です。

子供の好きなものを食べさせたい、おいしく食べてほしい。

そんな想いをこめて調理をしているかと思います。

そして、健康的な食生活をおくってほしい。

もちろんですよね。

では、どんなものを食べればいいのか?

噛む回数が多くなるような食生活を心がけましょう。

噛まずに飲み込めないような食品や調理の選択をすると良いです。

具体的には...

にちゃ・がじっ と噛む食材が理想です。

・ひじき

・しらす干し

・切り昆布

・塩昆布

・桜エビ

・ちりめんじゃこ

・高野豆腐

など

しかし、いくらお子さんに「よく噛んで」と声掛けをしてもなかなか実行できないですよね。

また食品全体で固いものを無理に食べさせても長続きしません。

やわらかいメニューの中にしっかり噛まないと飲み込めない物をプラスしてみると、積極的に食べてくれる事が多いです^^

例えば...

卵焼きの中に乾燥エビやじゃこを混ぜ込むだけで噛む回数は増えます。

混ぜご飯にひじきやしらすを入れて主食と一緒に食べられるようにしても良いでしょう。

※しっかり噛むのは乳歯が全部萌えてすりつぶすという機能をそなえてからです。

3歳を過ぎてからと考えてください。

機能に合わない硬さのものを与えたりすると丸飲みする事を覚えてしまいます。

調理をする方に負担が無い範囲で、一工夫出来るといいですね。

それではまた。

新安城歯科 坂本でした。

急に寒さが増してきましたね。朝起きる時間が少しずつ遅くなってしまいます。

二度寝をせずにぱっと起きた方が、気持ちよく活動的に一日をスタート出来る...と解ってはいるのに...布団の心地よさと毎朝格闘中です。

さて、先日お話しました噛むことについて。

「おかあさんはやすめ」

やわらかいメニューの代表格です。

子供の好きなものを食べさせたい、おいしく食べてほしい。

そんな想いをこめて調理をしているかと思います。

そして、健康的な食生活をおくってほしい。

もちろんですよね。

では、どんなものを食べればいいのか?

噛む回数が多くなるような食生活を心がけましょう。

噛まずに飲み込めないような食品や調理の選択をすると良いです。

具体的には...

にちゃ・がじっ と噛む食材が理想です。

・ひじき

・しらす干し

・切り昆布

・塩昆布

・桜エビ

・ちりめんじゃこ

・高野豆腐

など

しかし、いくらお子さんに「よく噛んで」と声掛けをしてもなかなか実行できないですよね。

また食品全体で固いものを無理に食べさせても長続きしません。

やわらかいメニューの中にしっかり噛まないと飲み込めない物をプラスしてみると、積極的に食べてくれる事が多いです^^

例えば...

卵焼きの中に乾燥エビやじゃこを混ぜ込むだけで噛む回数は増えます。

混ぜご飯にひじきやしらすを入れて主食と一緒に食べられるようにしても良いでしょう。

※しっかり噛むのは乳歯が全部萌えてすりつぶすという機能をそなえてからです。

3歳を過ぎてからと考えてください。

機能に合わない硬さのものを与えたりすると丸飲みする事を覚えてしまいます。

調理をする方に負担が無い範囲で、一工夫出来るといいですね。

それではまた。

新安城歯科 坂本でした。

2016年10月17日 月曜日

歯ブラシのこと気にしてる?歯ブラシの選び方のポイント!

こんにちは!

新安城歯科スタッフの長房です。

10月も半分が過ぎ、朝晩が本格的に冷えるようになってきましたね。

薄い毛布を出したのですが、それだけでは寒いことも(>_<)

さて、秋と言えば『食欲の秋』です。

食べ物がおいしくて、食欲が止まりません!!

ついつい、ダラダラと食べ続けてしまいます。

しかし、ダラダラ食いを続け、食後に歯を磨かないと、前回お話しさせていただいた『脱灰(だっかい)と再石灰化』のバランスが崩れ、虫歯になってしまう可能性が高くなります。

朝昼晩の食後、1日3回歯磨きをされる方や、朝晩だけの2回、夜だけ1回と歯磨きをする回数やタイミングは人それぞれではありますが、歯磨きが日常生活の一部になっている方がほとんどだと思います。(「歯磨きはしない!」という方がいないことを願います(^-^;)

このように、毎日使う歯ブラシを皆さんはどのように選んでいますか?

「機能面を考えて選ぶ」

「値段がお手ごろのものを選ぶ」

など、さまざまだと思います。

そこで、今日は

◆歯ブラシの選び方のポイント◆

についてお話していきます!!

歯ブラシの選び方のポイントは‥

ずばり!!

シンプル・イズ・ベストです\(^o^)/

歯ブラシは歯磨きの本来の目的であるプラーク(歯垢)を落とすことを考えて選ぶのがポイントです。

●植毛部分●

☆透明なナイロン製

☆大きさはコンパクトなやや小さめ

植毛部はだいたい自分の親指の幅のものを選びましょう。

☆毛先

毛の1本1本が「ふつう」のサイズ、平らなカットで高さが均一なものを選びます。その方がしっかり毛先全部が歯面にあたり

プラークを落とすことができます。

歯周病が気になる方は、歯と歯茎の境目に汚れが残りやすくなっています。境目の汚れを取り除くために、「ほそめ」のサイズを選ばれてもいいかもしれません。しかし、「極細毛」だと先端が細すぎて、かえって歯茎を傷つけてしまう恐れもあるので注意が必要です。

☆硬さは ふつう

硬いものの方がプラークは落ちますが、力によっては、歯ぐきや歯面を傷つけやすく、ふつうがオススメです。

また、歯ぐきの炎症が強い時や、歯周病のケアをしたい場合は、柔らかめがオススメの方もいらっしゃいます。

●柄の部分●

☆横から見て楕円形か長方形

あまり太くないものが握りやすく、余分な力が入りすぎません。

●取替え時●

☆1ヶ月程度

歯ブラシを上から見て毛がヘッド部分からはみ出して、毛先が開いていたら、歯ブラシを取り替えましょう。

毛先が開いてしまっている歯ブラシは、毛先が開いていない歯ブラシと比べて、プラークの除去率は6割程度まで落ちてしまいます。

いくら一生懸命磨いていても、毛先が開いている歯ブラシではプラークが残ってしまっている可能性が高いです。

適切なブラシ圧で磨いているひとは、1ヶ月に1~2回を交換の目安にしてください。

また、ブラシ圧が強く、ゴシゴシ磨いている人は、毛先の開く期間が早まるので1ヶ月に2~3回を目安に交換しましょう。

もし、毛先が開いていないようでも、毎日使うものなので毛先は消耗しています。ですので、ほぼ1ヶ月で交換することをおすすめします。

いかがでしたか?

自分に合った歯ブラシを使用して、虫歯や歯周病にならないように予防をしていきましょう(*^^*)

新安城歯科スタッフ 長房

新安城歯科スタッフの長房です。

10月も半分が過ぎ、朝晩が本格的に冷えるようになってきましたね。

薄い毛布を出したのですが、それだけでは寒いことも(>_<)

さて、秋と言えば『食欲の秋』です。

食べ物がおいしくて、食欲が止まりません!!

ついつい、ダラダラと食べ続けてしまいます。

しかし、ダラダラ食いを続け、食後に歯を磨かないと、前回お話しさせていただいた『脱灰(だっかい)と再石灰化』のバランスが崩れ、虫歯になってしまう可能性が高くなります。

朝昼晩の食後、1日3回歯磨きをされる方や、朝晩だけの2回、夜だけ1回と歯磨きをする回数やタイミングは人それぞれではありますが、歯磨きが日常生活の一部になっている方がほとんどだと思います。(「歯磨きはしない!」という方がいないことを願います(^-^;)

このように、毎日使う歯ブラシを皆さんはどのように選んでいますか?

「機能面を考えて選ぶ」

「値段がお手ごろのものを選ぶ」

など、さまざまだと思います。

そこで、今日は

◆歯ブラシの選び方のポイント◆

についてお話していきます!!

歯ブラシの選び方のポイントは‥

ずばり!!

シンプル・イズ・ベストです\(^o^)/

歯ブラシは歯磨きの本来の目的であるプラーク(歯垢)を落とすことを考えて選ぶのがポイントです。

●植毛部分●

☆透明なナイロン製

☆大きさはコンパクトなやや小さめ

植毛部はだいたい自分の親指の幅のものを選びましょう。

☆毛先

毛の1本1本が「ふつう」のサイズ、平らなカットで高さが均一なものを選びます。その方がしっかり毛先全部が歯面にあたり

プラークを落とすことができます。

歯周病が気になる方は、歯と歯茎の境目に汚れが残りやすくなっています。境目の汚れを取り除くために、「ほそめ」のサイズを選ばれてもいいかもしれません。しかし、「極細毛」だと先端が細すぎて、かえって歯茎を傷つけてしまう恐れもあるので注意が必要です。

☆硬さは ふつう

硬いものの方がプラークは落ちますが、力によっては、歯ぐきや歯面を傷つけやすく、ふつうがオススメです。

また、歯ぐきの炎症が強い時や、歯周病のケアをしたい場合は、柔らかめがオススメの方もいらっしゃいます。

●柄の部分●

☆横から見て楕円形か長方形

あまり太くないものが握りやすく、余分な力が入りすぎません。

●取替え時●

☆1ヶ月程度

歯ブラシを上から見て毛がヘッド部分からはみ出して、毛先が開いていたら、歯ブラシを取り替えましょう。

毛先が開いてしまっている歯ブラシは、毛先が開いていない歯ブラシと比べて、プラークの除去率は6割程度まで落ちてしまいます。

いくら一生懸命磨いていても、毛先が開いている歯ブラシではプラークが残ってしまっている可能性が高いです。

適切なブラシ圧で磨いているひとは、1ヶ月に1~2回を交換の目安にしてください。

また、ブラシ圧が強く、ゴシゴシ磨いている人は、毛先の開く期間が早まるので1ヶ月に2~3回を目安に交換しましょう。

もし、毛先が開いていないようでも、毎日使うものなので毛先は消耗しています。ですので、ほぼ1ヶ月で交換することをおすすめします。

いかがでしたか?

自分に合った歯ブラシを使用して、虫歯や歯周病にならないように予防をしていきましょう(*^^*)

新安城歯科スタッフ 長房

2016年10月10日 月曜日

固いものを噛む?軟らかい食事ばかりの現代人。影響は?

こんにちは 新安城歯科坂本です。

10月の行事といえばハロウィン!

いつのまにか季節のイベントとして定着していますね。

新安城歯科でもささやかながらプレゼントを用意していますので、どうぞお楽しみに♪

今日は自宅で少し早めのハロウィンパーティーです。

子供達を着飾り、お菓子配りや初めての試み「お菓子流し」をします。

夏場に流しそうめんをしたところ、無我夢中でそうめんをつかもうとする子供達の可愛く微笑ましい様子が忘れられず、じゃあお菓子を流してみようか!という案に至りました。

うまく取れるように箸を使う練習や、小さい子を取りやすい場所に譲ってあげるなど、遊びの中で成長していくのだなと感じています。

パーティーではサンドウィッチ・おにぎりなどの軽食を用意する予定ですが、子供達は遊びたいが為に本当に早食いなんですよね...。

噛まずに飲み込んでるんじゃないかと思うくらい詰め込んでごちそうさま...。

もうちょっと噛んでくれないかなーと小さなため息が出てしまいます。

そんな「噛む」のお話を今日は書いていきます。

固いものを噛む?

現代人は軟らかいものばかり食べる食生活になって顎が育たない。その影響で歯が並びきらない子供達が多いと聞いたことがあるのではないでしょうか。

よく聞くのが

「 一口入れたら30回噛みましょう。するめなど固いものをしっかりたべましょう」

理想はそうですがなかなか毎食実行するのは現実的ではありませんし、継続しづらいです。

そもそも軟らかい食事ってどんな物?

お・か・あ・さ・ん・は・や・す・め

お...オムライス

か...カレーライス

あ...アイスクリーム

さ...サンドウィッチ

は...ハンバーグ

や...焼きそば

す...スパゲティー

め...目玉焼き

子供の好きなメニューが勢ぞろいですね。これらのメニューが悪いとは言いませんが確かに軟らかいので噛む回数が少ない物が多いです。

ではどんなものを食べればいいのか?

.........

今日はここまで!

次回ブログで食材の選び方・調理の一工夫をお伝えします。

新安城歯科 坂本でした。

10月の行事といえばハロウィン!

いつのまにか季節のイベントとして定着していますね。

新安城歯科でもささやかながらプレゼントを用意していますので、どうぞお楽しみに♪

今日は自宅で少し早めのハロウィンパーティーです。

子供達を着飾り、お菓子配りや初めての試み「お菓子流し」をします。

夏場に流しそうめんをしたところ、無我夢中でそうめんをつかもうとする子供達の可愛く微笑ましい様子が忘れられず、じゃあお菓子を流してみようか!という案に至りました。

うまく取れるように箸を使う練習や、小さい子を取りやすい場所に譲ってあげるなど、遊びの中で成長していくのだなと感じています。

パーティーではサンドウィッチ・おにぎりなどの軽食を用意する予定ですが、子供達は遊びたいが為に本当に早食いなんですよね...。

噛まずに飲み込んでるんじゃないかと思うくらい詰め込んでごちそうさま...。

もうちょっと噛んでくれないかなーと小さなため息が出てしまいます。

そんな「噛む」のお話を今日は書いていきます。

固いものを噛む?

現代人は軟らかいものばかり食べる食生活になって顎が育たない。その影響で歯が並びきらない子供達が多いと聞いたことがあるのではないでしょうか。

よく聞くのが

「 一口入れたら30回噛みましょう。するめなど固いものをしっかりたべましょう」

理想はそうですがなかなか毎食実行するのは現実的ではありませんし、継続しづらいです。

そもそも軟らかい食事ってどんな物?

お・か・あ・さ・ん・は・や・す・め

お...オムライス

か...カレーライス

あ...アイスクリーム

さ...サンドウィッチ

は...ハンバーグ

や...焼きそば

す...スパゲティー

め...目玉焼き

子供の好きなメニューが勢ぞろいですね。これらのメニューが悪いとは言いませんが確かに軟らかいので噛む回数が少ない物が多いです。

ではどんなものを食べればいいのか?

.........

今日はここまで!

次回ブログで食材の選び方・調理の一工夫をお伝えします。

新安城歯科 坂本でした。

2016年10月 3日 月曜日

歯が白くなっている!これって虫歯?~脱灰と再石灰化~

こんにちは!

新安城歯科スタッフの長房です。

10月に入りましたね。

夜や朝方に肌寒く感じるようになってきました。

気温の変化についていけず、体調崩されたりしていませんか?

油断して風邪をひいてしまわないように気を付けたいですね(>_<)

さて、今回のテーマは

【脱灰(だっかい)と再石灰化(さいせっかいか)】

です。

『歯の再石灰化』という言葉はテレビCMなどで耳にしたことがある方が多いと思います。

一方、『脱灰』という言葉はどうでしょう?

初めて聞いた!!

という方がほとんどだと思います。

歯に歯垢ではないのに白くなっているところはありませんか?

それは『脱灰』かもしれません。

では、

『脱灰』と『再石灰化』

この二つについてお話していきます!!

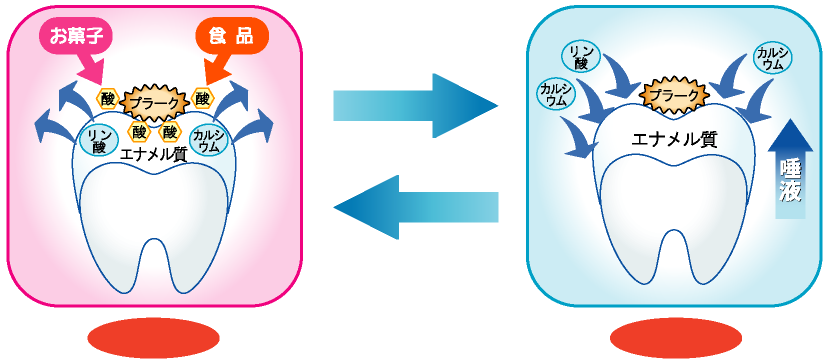

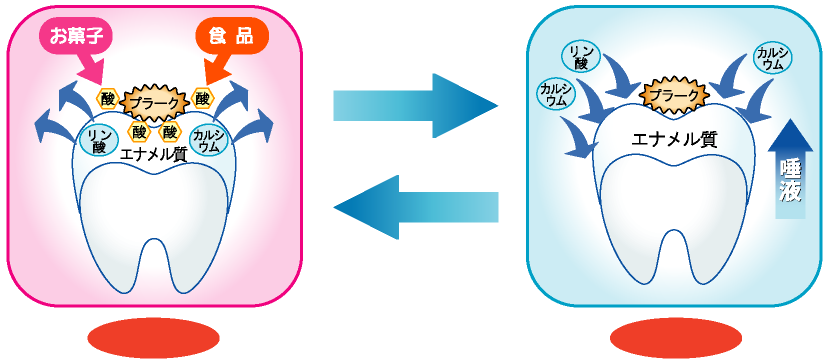

エナメル質が溶ける『脱灰作用』

私たちの口の中には様々な細菌が棲んでいます。

むし歯の原因菌『ストレプトコッカスミュータンス』もその一種です。

ミュータンス菌は、主として炭水化物や砂糖を原料としてネバネバした、水には溶けない物質を作り、その中で酸をつくり出しています。

その酸によってお口の中が酸性に変わると、歯のエナメル質からカルシウムやリンがどんどん溶け出していきます。

そして歯に点状や線状の白い部分ができていきます。

これを『脱灰』と言います。

脱灰は初期の虫歯とされていますが、歯を削って治療することはあまりなく、大きくなっていかなければ経過観察になることが多いです。

しかし、脱灰の状態が続くと歯に穴があくくらいの虫歯になってしまうこともあるので、注意が必要です。

また、乳歯のエナメル質は永久歯に比べて厚さが1/2程度と薄く、硬度が低いので、脱灰の影響を受けての虫歯になりやすいとされています。

エナメル質を修復する『再石灰化作用』

通常、お口の中の唾液のpHは弱アルカリ性から中性(6.7pH)に保たれています。

食後、食べ物が口に入ってきたことでお口の中は酸性(4.0pH近く)に傾きます。

そして、しばらくすると唾液のもつ中和する働き(緩衝能)によって徐々にpHが元に戻ります。

さらに唾液の中に含まれているエナメル質と同じ成分であるカルシウムやリンが、歯の表面に戻ってきます。

これを『再石灰化』と言います。

さらに再石灰化現象では、溶かされた歯の表面のエナメル質を、ただ元に戻すのではなく、結晶構造を変化させて、溶ける前の歯よりも硬くて虫歯に強いエナメル質に変化させることが出来るとされています。

この再石灰化により脱灰が修復されていきます。

お口の中では食事をする度に『脱灰』と『再石灰化』が行われます。

この二つの作用のバランスが崩れ、脱灰の方向に傾けばむし歯が進行します。

むし歯を防ぐためにはダラダラ食いをやめ、規則的な食事習慣によってお口の中を酸性にする回数をできるだけ減らしましょう。

また、フッ素を活用したり、歯磨きができない時はキシリトールガムを噛み唾液の分泌を増やして再石灰化を促進させます。

脱灰(初期虫歯)も再石灰化がしっかり行われれば、治療せずとも進行を防ぐことが可能です。

少し意識して、お食事やケアなどしてみてはいかがでしょうか(*^^*)?

新安城歯科スタッフ 長房

新安城歯科スタッフの長房です。

10月に入りましたね。

夜や朝方に肌寒く感じるようになってきました。

気温の変化についていけず、体調崩されたりしていませんか?

油断して風邪をひいてしまわないように気を付けたいですね(>_<)

さて、今回のテーマは

【脱灰(だっかい)と再石灰化(さいせっかいか)】

です。

『歯の再石灰化』という言葉はテレビCMなどで耳にしたことがある方が多いと思います。

一方、『脱灰』という言葉はどうでしょう?

初めて聞いた!!

という方がほとんどだと思います。

歯に歯垢ではないのに白くなっているところはありませんか?

それは『脱灰』かもしれません。

では、

『脱灰』と『再石灰化』

この二つについてお話していきます!!

エナメル質が溶ける『脱灰作用』

私たちの口の中には様々な細菌が棲んでいます。

むし歯の原因菌『ストレプトコッカスミュータンス』もその一種です。

ミュータンス菌は、主として炭水化物や砂糖を原料としてネバネバした、水には溶けない物質を作り、その中で酸をつくり出しています。

その酸によってお口の中が酸性に変わると、歯のエナメル質からカルシウムやリンがどんどん溶け出していきます。

そして歯に点状や線状の白い部分ができていきます。

これを『脱灰』と言います。

脱灰は初期の虫歯とされていますが、歯を削って治療することはあまりなく、大きくなっていかなければ経過観察になることが多いです。

しかし、脱灰の状態が続くと歯に穴があくくらいの虫歯になってしまうこともあるので、注意が必要です。

また、乳歯のエナメル質は永久歯に比べて厚さが1/2程度と薄く、硬度が低いので、脱灰の影響を受けての虫歯になりやすいとされています。

エナメル質を修復する『再石灰化作用』

通常、お口の中の唾液のpHは弱アルカリ性から中性(6.7pH)に保たれています。

食後、食べ物が口に入ってきたことでお口の中は酸性(4.0pH近く)に傾きます。

そして、しばらくすると唾液のもつ中和する働き(緩衝能)によって徐々にpHが元に戻ります。

さらに唾液の中に含まれているエナメル質と同じ成分であるカルシウムやリンが、歯の表面に戻ってきます。

これを『再石灰化』と言います。

さらに再石灰化現象では、溶かされた歯の表面のエナメル質を、ただ元に戻すのではなく、結晶構造を変化させて、溶ける前の歯よりも硬くて虫歯に強いエナメル質に変化させることが出来るとされています。

この再石灰化により脱灰が修復されていきます。

お口の中では食事をする度に『脱灰』と『再石灰化』が行われます。

この二つの作用のバランスが崩れ、脱灰の方向に傾けばむし歯が進行します。

むし歯を防ぐためにはダラダラ食いをやめ、規則的な食事習慣によってお口の中を酸性にする回数をできるだけ減らしましょう。

また、フッ素を活用したり、歯磨きができない時はキシリトールガムを噛み唾液の分泌を増やして再石灰化を促進させます。

脱灰(初期虫歯)も再石灰化がしっかり行われれば、治療せずとも進行を防ぐことが可能です。

少し意識して、お食事やケアなどしてみてはいかがでしょうか(*^^*)?

新安城歯科スタッフ 長房