Shinanjo Dental Clinic Blog

2017年4月10日 月曜日

歯並びについて(・∀・)b

こんにちは!

新安城歯科・スタッフの友寄です。

桜の季節・・・今年はお花見に行かれましたか?

私は先週、平日に夜桜を見てきましたが、風が冷たくて寒かったです(>_<)

でも、屋台で美味しいものを堪能できたので満足しました♪

さて、今回のブログは「歯並びについて」です。

歯並びや噛み合わせに問題があると、歯が磨きづらかったり、噛む機能が十分に働かない、顔のゆがみなど様々な問題が生じます。

そこで、歯並びの種類についてまとめさせていただきます(^^♪

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

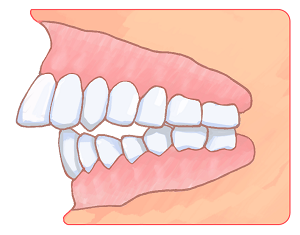

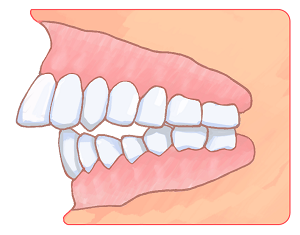

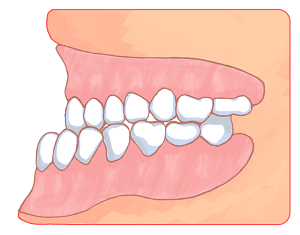

【上顎前突(出っ歯)】

上の前歯が前方に突出している状態です。

上下のあごの骨の成長差、子どもの頃の口呼吸、最初に生える永久歯(6歳臼歯)の位置などが原因です。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

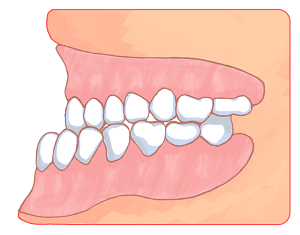

【反対咬合(受け口)】

下の歯が上の歯より前に出ています。

下あごは上あごより後から成長するため、あごの骨の成長を予想して下あごの成長を抑制する治療が必要になります。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

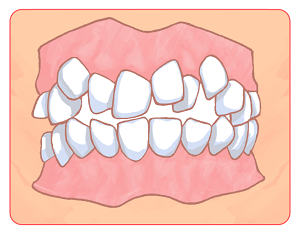

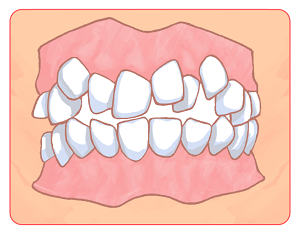

【叢生 ※そうせい(八重歯や乱杭歯)】

あごと歯の大きさの不調和によって、歯が正しく並ぶスペースがない場合に起きます。歯並びの凸凹がひどいと、歯ブラシが行き届かず虫歯や歯周病になりやすく、歯の寿命を縮める原因となります。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

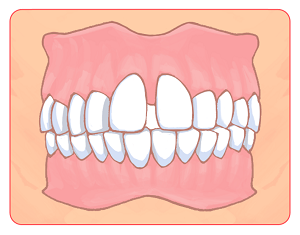

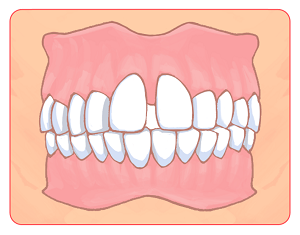

【正中離開(すきっ歯)】

上あごの一番前の2本の歯は、生えてくるときには間が開いています。そして、隣の歯が生えてくると閉じます。

ところが、永久歯が小さすぎる(矮小歯)、余計な歯(過剰歯)が生える、上唇のひだ(上唇小帯)が大きい等の原因で、開いたままになることがあります。

サ行が発音できないなど、話す機能が低下します。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

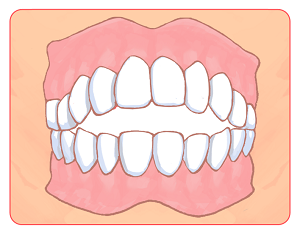

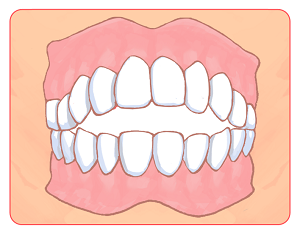

【開咬】

奥歯を噛み合わせた時、前歯が閉じない状態です。指しゃぶりや舌癖、遺伝的なあごの形などが原因です。

噛みきれない、正しい発音が出来ない等、噛む・話す機能に問題が生じます。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

さて、いかがでしたか?

歯並びの問題の解決策としては矯正治療となりますが、虫歯については歯磨きのレベルアップや定期的なメンテナンスなどで予防をしていきましょう★

以上、新安城歯科・スタッフの友寄でした(^^)/

新安城歯科・スタッフの友寄です。

桜の季節・・・今年はお花見に行かれましたか?

私は先週、平日に夜桜を見てきましたが、風が冷たくて寒かったです(>_<)

でも、屋台で美味しいものを堪能できたので満足しました♪

さて、今回のブログは「歯並びについて」です。

歯並びや噛み合わせに問題があると、歯が磨きづらかったり、噛む機能が十分に働かない、顔のゆがみなど様々な問題が生じます。

そこで、歯並びの種類についてまとめさせていただきます(^^♪

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

【上顎前突(出っ歯)】

上の前歯が前方に突出している状態です。

上下のあごの骨の成長差、子どもの頃の口呼吸、最初に生える永久歯(6歳臼歯)の位置などが原因です。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

【反対咬合(受け口)】

下の歯が上の歯より前に出ています。

下あごは上あごより後から成長するため、あごの骨の成長を予想して下あごの成長を抑制する治療が必要になります。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

【叢生 ※そうせい(八重歯や乱杭歯)】

あごと歯の大きさの不調和によって、歯が正しく並ぶスペースがない場合に起きます。歯並びの凸凹がひどいと、歯ブラシが行き届かず虫歯や歯周病になりやすく、歯の寿命を縮める原因となります。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

【正中離開(すきっ歯)】

上あごの一番前の2本の歯は、生えてくるときには間が開いています。そして、隣の歯が生えてくると閉じます。

ところが、永久歯が小さすぎる(矮小歯)、余計な歯(過剰歯)が生える、上唇のひだ(上唇小帯)が大きい等の原因で、開いたままになることがあります。

サ行が発音できないなど、話す機能が低下します。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

【開咬】

奥歯を噛み合わせた時、前歯が閉じない状態です。指しゃぶりや舌癖、遺伝的なあごの形などが原因です。

噛みきれない、正しい発音が出来ない等、噛む・話す機能に問題が生じます。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

さて、いかがでしたか?

歯並びの問題の解決策としては矯正治療となりますが、虫歯については歯磨きのレベルアップや定期的なメンテナンスなどで予防をしていきましょう★

以上、新安城歯科・スタッフの友寄でした(^^)/

2017年4月 6日 木曜日

ドライマウスの予防法は?唾液が出るマッサージって?

こんにちは 新安城歯科 坂本です。

4月!新しい年度の始まりですね。

新安城歯科には、新たに7人の歯科衛生士と保育士が入職しています。

患者様とお話しする機会も多いかと思いますので、どうぞよろしくお願いします。

さて、今回は引き続きドライマウスについて。

ドライマウスの症状、原因、治療法に続き、予防のお話をしていきます。

≪口腔乾燥症(ドライマウス)の予防法≫

①食べ物をよく噛む・・・唾液は噛むことで分泌が行われます。噛む回数を増やせば、食事の時だけでなく、安静時にも唾液が増えてきます。

②水分補給・・・身体の水分が不足していれば、当然、口の中の水分も少なくなり、乾いた状態になるので、こまめに水を飲んで水分補給をしましょう。

③お口で呼吸しない・・・口で呼吸をすると、唾液は蒸発してしまい口が渇く原因となります。鼻炎の方は、まず耳鼻科の治療を進めましょう。

④加湿器をつける・・・近年、エアコンは生活の必需品になってきています。エアコンは、お部屋の乾燥を促しますので、なるべく加湿器をつけることをお勧めいたします。

⑤唾液腺マッサージ・・・

◆耳下腺マッサージ 頬に指をそろえて当て、後ろから前へ円を描くようにする。

◆顎下腺マッサージ 顎の内側を耳の下から顎の先に向かって指先で押していく。

◆舌下腺マッサージ 両方の親指をそろえて顎の下に当て、ゆっくりと押し上げる。

院内で衛生士によるマッサージをおこなっております。とても気持ちよく、寝てしまうくらいです!

もっと詳しくお話を聞きたい方、新安城歯科までご相談ください。

以上 新安城歯科 坂本でした。

4月!新しい年度の始まりですね。

新安城歯科には、新たに7人の歯科衛生士と保育士が入職しています。

患者様とお話しする機会も多いかと思いますので、どうぞよろしくお願いします。

さて、今回は引き続きドライマウスについて。

ドライマウスの症状、原因、治療法に続き、予防のお話をしていきます。

≪口腔乾燥症(ドライマウス)の予防法≫

①食べ物をよく噛む・・・唾液は噛むことで分泌が行われます。噛む回数を増やせば、食事の時だけでなく、安静時にも唾液が増えてきます。

②水分補給・・・身体の水分が不足していれば、当然、口の中の水分も少なくなり、乾いた状態になるので、こまめに水を飲んで水分補給をしましょう。

③お口で呼吸しない・・・口で呼吸をすると、唾液は蒸発してしまい口が渇く原因となります。鼻炎の方は、まず耳鼻科の治療を進めましょう。

④加湿器をつける・・・近年、エアコンは生活の必需品になってきています。エアコンは、お部屋の乾燥を促しますので、なるべく加湿器をつけることをお勧めいたします。

⑤唾液腺マッサージ・・・

◆耳下腺マッサージ 頬に指をそろえて当て、後ろから前へ円を描くようにする。

◆顎下腺マッサージ 顎の内側を耳の下から顎の先に向かって指先で押していく。

◆舌下腺マッサージ 両方の親指をそろえて顎の下に当て、ゆっくりと押し上げる。

院内で衛生士によるマッサージをおこなっております。とても気持ちよく、寝てしまうくらいです!

もっと詳しくお話を聞きたい方、新安城歯科までご相談ください。

以上 新安城歯科 坂本でした。

2017年3月27日 月曜日

指しゃぶりの影響は大きいんです!

こんにちは!

新安城歯科・スタッフの友寄です。

まだまだ朝晩は冷え込みますが、皆さま体調を崩されていませんか?

この時期、花粉が容赦なく襲ってきてツライ方も多いですよね(>_<)

さて、今回のブログは「指しゃぶりの影響」についてです。

歯の健全な発育に影響するときは要注意です!

【指しゃぶりの影響】

子供の指しゃぶりは生理的なもので、多くの場合、外で遊び始める4~5歳までにはだんだんと減っていき、やがて自然となくなります。

★歯並びや噛み合わせに影響します!

成長しても指しゃぶりがなおらない(回数が減らない)ケースは注意が必要です。

長期にわたる指しゃぶりは、歯の健全な発育に悪影響をもたらすことがあるからです。

乳幼児の弱い歯ややわらかい歯肉は変形しやすく、指しゃぶりを続けていると、出っ歯や開咬(前歯が噛み合わず開いたままになること)といった歯並びや噛み合わせの異常を起こします。

また、上あごの歯列の横幅がせまくなる(歯列狭窄)、下あごが後方に押しやられるなど、あごの関節や口の周りの筋肉の発達にも影響してきます。

*指しゃぶりの原因は?

指しゃぶりがなくならない原因は、乳幼児期の指しゃぶりが習慣化して癖になっていたり、心理的な要因でも引き起こされると言われています。

無理にやめさせるのではなく、お子様と積極的にスキンシップをとって、気持ちを安定させてあげることも大切です。

◆注意◆

4~5歳になっても、指しゃぶりが徐々に減らなかったり、なおらないようなら歯科医に相談しましょう!

さて、いかがでしたか?

小さいうちから気を付けてあげることで、歯の健全な発育を妨げることのないようにしたいですね。

以上、新安城歯科・スタッフの友寄でした(^^)/

新安城歯科・スタッフの友寄です。

まだまだ朝晩は冷え込みますが、皆さま体調を崩されていませんか?

この時期、花粉が容赦なく襲ってきてツライ方も多いですよね(>_<)

さて、今回のブログは「指しゃぶりの影響」についてです。

歯の健全な発育に影響するときは要注意です!

【指しゃぶりの影響】

子供の指しゃぶりは生理的なもので、多くの場合、外で遊び始める4~5歳までにはだんだんと減っていき、やがて自然となくなります。

★歯並びや噛み合わせに影響します!

成長しても指しゃぶりがなおらない(回数が減らない)ケースは注意が必要です。

長期にわたる指しゃぶりは、歯の健全な発育に悪影響をもたらすことがあるからです。

乳幼児の弱い歯ややわらかい歯肉は変形しやすく、指しゃぶりを続けていると、出っ歯や開咬(前歯が噛み合わず開いたままになること)といった歯並びや噛み合わせの異常を起こします。

また、上あごの歯列の横幅がせまくなる(歯列狭窄)、下あごが後方に押しやられるなど、あごの関節や口の周りの筋肉の発達にも影響してきます。

*指しゃぶりの原因は?

指しゃぶりがなくならない原因は、乳幼児期の指しゃぶりが習慣化して癖になっていたり、心理的な要因でも引き起こされると言われています。

無理にやめさせるのではなく、お子様と積極的にスキンシップをとって、気持ちを安定させてあげることも大切です。

◆注意◆

4~5歳になっても、指しゃぶりが徐々に減らなかったり、なおらないようなら歯科医に相談しましょう!

さて、いかがでしたか?

小さいうちから気を付けてあげることで、歯の健全な発育を妨げることのないようにしたいですね。

以上、新安城歯科・スタッフの友寄でした(^^)/

2017年3月20日 月曜日

前歯使っていますか?ギザギザ前歯の原因とは?

こんにちは‼︎

新安城歯科スタッフの長房です。

もう3月も終わりに近づき、気温が高い日も増えてきましたね。

やっと冬が終わって春が来ると思うとなんだか嬉しくなりますね(^ ^)

さて、皆さんの前歯の先端はどうなっていますか?

キレイに平らになっていますか?

ちょっとギザギザしているという方もいるのではないでしょうか。

ちなみに私の前歯は平らではなくギザギザしています(^^;;

それでは何故、ギザギザの前歯になっているのでしょうか?

今回のテーマは

【ギザギザの前歯の原因は何か?】

です。

原因①

永久歯への生え変わりによるもの

生えたての永久歯の前歯は先端が平らではなくギザギザしているものなのです。

これを「発育葉(はついくよう)」といいます。しっかり上下の前歯で噛めていれば、2〜3年で平らになっていきます。2〜3年経っても平らになっていないということはしっかりと前歯を使えてないということです。

原因②

歯並びによるもの

永久歯に生え変わり、出っ歯や受け口によって上下の前歯がかみ合わないと歯がすり減らず、ギザギザのままになってしまいます。

原因③

酸蝕症(さんしょくしょう)

酸性度の高い食べ物や飲み物をだらだらと食べたり、飲んだりしていると酸によって歯が薄くなったり、脆くなったりして変色やひび割れを起こして歯がギザギザになってしまう病気です。

摂食障害や逆流性食道炎などで歯が溶けてしまうのも酸蝕症と言われています。

原因④

加齢

年齢を重ねると歯もだんだんと脆くなり、強く噛みしめた時などに歯が欠けてギザギザになってしまいます。

原因⑤

歯ぎしりや食いしばり

歯ぎしりや食いしばりの癖がある方は歯が欠けてギザギザになりやすいと言われています。

前歯のギザギザにはこのような原因があるのです。

その中でも原因①については永久歯に生え変わったら、しっかりと前歯を使って噛むことが重要になってきます。

しっかり噛むと言うと奥歯でガジガジ噛むイメージですよね。

でも、もっと気をつけたい「噛む」は...

"あんぐっ!"

と前歯で噛むことです。

きちんと前歯を使って食事をしないといつまでもこのギザギザが残っています。

ギザギザがすり減るように前歯を使いましょう‼︎

前歯の根は鼻のすぐ下まであります。

噛むことで、歯の根を通して、上あごの骨に噛む刺激が伝わります。

前歯を使わなければ、あごの骨、あごは成長しません。

食べ物を前歯で意識的にかぶりつきましょう‼︎

では、前歯を使う食事とはどんなものでしょうか。

例えば...

・唐揚げは大きく

・骨付きの肉もガブッと!

・野菜を大きく切る

・薄切り肉は食材を巻いて食べる

・水分の多いメニューの野菜も大きく

なんでも食べやすいようにと一口サイズにしているおかあさん。

食材を大きめに切るように意識して調理してみませんか?

サラダ、煮物、炒め物の野菜を大きめ、あるいは細長く切って調理してみて下さいね。

大きな口でかぶりつくことが大事です。

パンを食べるのであれば、フランスパン、ベーグルのサンドイッチやオープンサンドなどは食材としてもおすすめです。

良い顔を作るには良い歯並びでいたいですね。

良い歯並びを作る基本はあんぐっ!と噛みちぎる、そしてしっかり何回も噛む食生活を心がけましょう(^ ^)

新安城歯科スタッフ 長房

新安城歯科スタッフの長房です。

もう3月も終わりに近づき、気温が高い日も増えてきましたね。

やっと冬が終わって春が来ると思うとなんだか嬉しくなりますね(^ ^)

さて、皆さんの前歯の先端はどうなっていますか?

キレイに平らになっていますか?

ちょっとギザギザしているという方もいるのではないでしょうか。

ちなみに私の前歯は平らではなくギザギザしています(^^;;

それでは何故、ギザギザの前歯になっているのでしょうか?

今回のテーマは

【ギザギザの前歯の原因は何か?】

です。

原因①

永久歯への生え変わりによるもの

生えたての永久歯の前歯は先端が平らではなくギザギザしているものなのです。

これを「発育葉(はついくよう)」といいます。しっかり上下の前歯で噛めていれば、2〜3年で平らになっていきます。2〜3年経っても平らになっていないということはしっかりと前歯を使えてないということです。

原因②

歯並びによるもの

永久歯に生え変わり、出っ歯や受け口によって上下の前歯がかみ合わないと歯がすり減らず、ギザギザのままになってしまいます。

原因③

酸蝕症(さんしょくしょう)

酸性度の高い食べ物や飲み物をだらだらと食べたり、飲んだりしていると酸によって歯が薄くなったり、脆くなったりして変色やひび割れを起こして歯がギザギザになってしまう病気です。

摂食障害や逆流性食道炎などで歯が溶けてしまうのも酸蝕症と言われています。

原因④

加齢

年齢を重ねると歯もだんだんと脆くなり、強く噛みしめた時などに歯が欠けてギザギザになってしまいます。

原因⑤

歯ぎしりや食いしばり

歯ぎしりや食いしばりの癖がある方は歯が欠けてギザギザになりやすいと言われています。

前歯のギザギザにはこのような原因があるのです。

その中でも原因①については永久歯に生え変わったら、しっかりと前歯を使って噛むことが重要になってきます。

しっかり噛むと言うと奥歯でガジガジ噛むイメージですよね。

でも、もっと気をつけたい「噛む」は...

"あんぐっ!"

と前歯で噛むことです。

きちんと前歯を使って食事をしないといつまでもこのギザギザが残っています。

ギザギザがすり減るように前歯を使いましょう‼︎

前歯の根は鼻のすぐ下まであります。

噛むことで、歯の根を通して、上あごの骨に噛む刺激が伝わります。

前歯を使わなければ、あごの骨、あごは成長しません。

食べ物を前歯で意識的にかぶりつきましょう‼︎

では、前歯を使う食事とはどんなものでしょうか。

例えば...

・唐揚げは大きく

・骨付きの肉もガブッと!

・野菜を大きく切る

・薄切り肉は食材を巻いて食べる

・水分の多いメニューの野菜も大きく

なんでも食べやすいようにと一口サイズにしているおかあさん。

食材を大きめに切るように意識して調理してみませんか?

サラダ、煮物、炒め物の野菜を大きめ、あるいは細長く切って調理してみて下さいね。

大きな口でかぶりつくことが大事です。

パンを食べるのであれば、フランスパン、ベーグルのサンドイッチやオープンサンドなどは食材としてもおすすめです。

良い顔を作るには良い歯並びでいたいですね。

良い歯並びを作る基本はあんぐっ!と噛みちぎる、そしてしっかり何回も噛む食生活を心がけましょう(^ ^)

新安城歯科スタッフ 長房

2017年3月13日 月曜日

液体ハミガキと洗口液についてご存じですか?

こんにちは‼︎

新安城歯科スタッフ長房です(^ ^)

新安城歯科では日々、患者様の様々な治療をさせて頂いています。

抜歯などの治療をした後に、治療後の注意事項で

「歯磨きは傷口に当たらないよう、他の部分を磨いて下さい」

とお伝えしています。

その際に患者様から

「じゃあ歯磨きはせずに、液体ハミガキみたいなものでうがいだけしておけば大丈夫ですか?」

という質問をお受けすることがあります。

その質問に対するお答えは

「大丈夫ではありません」

それでは何故、大丈夫ではないのでしょうか。

まず液体ハミガキと洗口液の二つの違いを皆さんはご存知ですか?

今回は【液体ハミガキと洗口液】についてお話していきます。

《液体ハミガキ》

練り歯磨き粉の液体版です。

主な使用方法

①商品の説明書に書いてある量の液体ハミガキを口に含んで2〜3秒程うがいをします。

②液体ハミガキを吐き出して歯ブラシでブラッシングをする。(口に液体ハミガキを含んだままブラッシングをするものもあります)

③最後に水で口をすすぐ。

液体ハミガキは、液体なので口の隅々にまで行き渡ります。研磨剤が入っていないので歯の表面が傷つくことはありませんが、タバコのヤニや茶しぶは落ちにくくなります。

《洗口液》

デンタルリンスやマウスウォッシュとも言われていて、細菌の増殖や口臭、乾燥を予防し、保湿や清涼感を得る目的のうがい用の液体です。

主な使用方法

①20〜30秒うがいをして、吐き出します。

使用後に水で口をすすぐ必要はありません。

歯磨きの仕上げや、寝る前に使用すると効果的です。

歯の汚れ自体はブラッシングをしないと落ちないので、洗口液でうがいをするだけでは歯磨きの代わりにはなりません。

水で口をすすがないのは虫歯や歯周病の予防になる成分が入っているので、その成分を長時間、口の中に残しておきたいからです。

液体ハミガキも洗口液も説明書をよく読んで正しく使用し、どちらも飲み込まないように注意して下さい。

液体ハミガキと洗口液について違いをお分かりいただけましたか?

最初の質問、

「液体ハミガキみたいなものでうがいだけすれば大丈夫か?」については、

液体ハミガキをお使いいただくのは大丈夫なのですが、うがいをしてブラッシングをしないのでは汚れは全く落ちません。なのでブラッシングが必要です。

洗口液を使った場合でも歯の汚れは落ちません。

汚れを長い間そのままにしておくと、お口の中も不衛生になり、傷口にもよくありません。

治療後で痛みがあったり、お口が開きづらいこともあるかもしれませんが、傷口に歯ブラシが当たらないように気をつけて他の部分をブラッシングして、なるべくお口の中を清潔に保つことをおすすめします。

新安城歯科スタッフ 長房

新安城歯科スタッフ長房です(^ ^)

新安城歯科では日々、患者様の様々な治療をさせて頂いています。

抜歯などの治療をした後に、治療後の注意事項で

「歯磨きは傷口に当たらないよう、他の部分を磨いて下さい」

とお伝えしています。

その際に患者様から

「じゃあ歯磨きはせずに、液体ハミガキみたいなものでうがいだけしておけば大丈夫ですか?」

という質問をお受けすることがあります。

その質問に対するお答えは

「大丈夫ではありません」

それでは何故、大丈夫ではないのでしょうか。

まず液体ハミガキと洗口液の二つの違いを皆さんはご存知ですか?

今回は【液体ハミガキと洗口液】についてお話していきます。

《液体ハミガキ》

練り歯磨き粉の液体版です。

主な使用方法

①商品の説明書に書いてある量の液体ハミガキを口に含んで2〜3秒程うがいをします。

②液体ハミガキを吐き出して歯ブラシでブラッシングをする。(口に液体ハミガキを含んだままブラッシングをするものもあります)

③最後に水で口をすすぐ。

液体ハミガキは、液体なので口の隅々にまで行き渡ります。研磨剤が入っていないので歯の表面が傷つくことはありませんが、タバコのヤニや茶しぶは落ちにくくなります。

《洗口液》

デンタルリンスやマウスウォッシュとも言われていて、細菌の増殖や口臭、乾燥を予防し、保湿や清涼感を得る目的のうがい用の液体です。

主な使用方法

①20〜30秒うがいをして、吐き出します。

使用後に水で口をすすぐ必要はありません。

歯磨きの仕上げや、寝る前に使用すると効果的です。

歯の汚れ自体はブラッシングをしないと落ちないので、洗口液でうがいをするだけでは歯磨きの代わりにはなりません。

水で口をすすがないのは虫歯や歯周病の予防になる成分が入っているので、その成分を長時間、口の中に残しておきたいからです。

液体ハミガキも洗口液も説明書をよく読んで正しく使用し、どちらも飲み込まないように注意して下さい。

液体ハミガキと洗口液について違いをお分かりいただけましたか?

最初の質問、

「液体ハミガキみたいなものでうがいだけすれば大丈夫か?」については、

液体ハミガキをお使いいただくのは大丈夫なのですが、うがいをしてブラッシングをしないのでは汚れは全く落ちません。なのでブラッシングが必要です。

洗口液を使った場合でも歯の汚れは落ちません。

汚れを長い間そのままにしておくと、お口の中も不衛生になり、傷口にもよくありません。

治療後で痛みがあったり、お口が開きづらいこともあるかもしれませんが、傷口に歯ブラシが当たらないように気をつけて他の部分をブラッシングして、なるべくお口の中を清潔に保つことをおすすめします。

新安城歯科スタッフ 長房